汽车零部件再制造市场的工业清洗

2020年8月11日,国家发改委公布关于《汽车零部件再制造管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),鼓励汽车整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造。对从事汽车零部件再制造的企业需具备拆解、清洗、制造、装配、产品质量检测等方面的技术装备和生产能力。再制造零部件从定义、标准、质量、检验、质保维修、安全环保等各个方面均提出了具备或超过“原型新品”的要求。

《办法》鼓励回收旧机动车零部件用于再制造,最大限度地挖掘制造业产品的潜在价值,让能源资源接近“零浪费”;政策法规的紧密、加速出台,为零部件再制造行业带来重大利好,而工业清洗同时贯穿零部件回收和再制造环节,为汽车零部件清洗延长了产业链,带来巨大的增值空间。

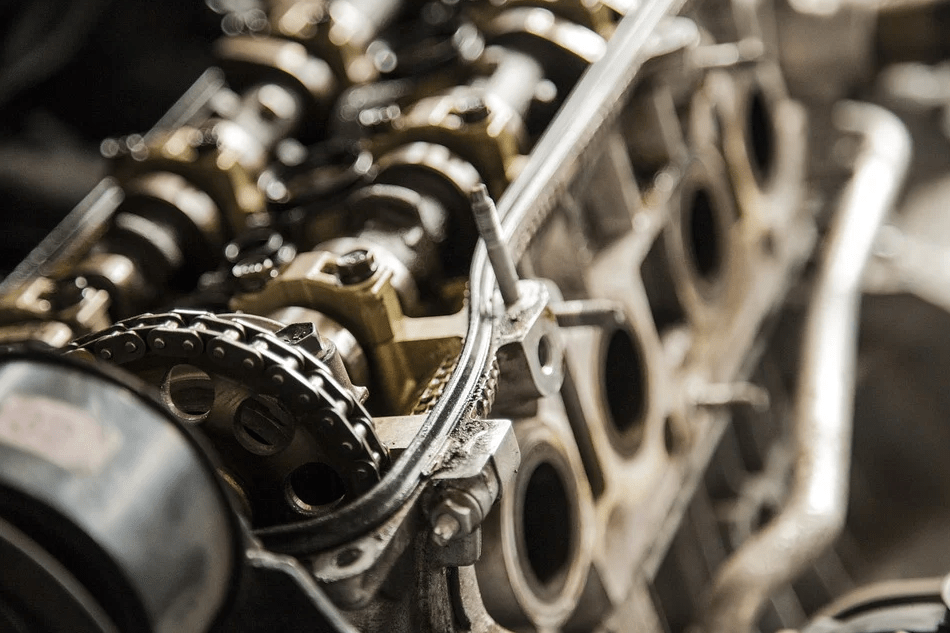

大部分报废车辆通过转卖进入了灰色地带,甚至部分报废汽车及磨损、腐蚀的零部件流入维修市场或黑市交易回收,造成交通安全隐患和事故。据统计,每年因关键基础零部件失效引起装备故障的损失占国民经济总产值的3%~5%,其中,80%以上是因表面局部磨损、腐蚀等失效引起,损失价值超过千亿元。汽车拆解过程中也产生危险废物,如废机油、润滑油、汽车空调中的冷媒(冷媒R12中含有氟利昂,是一种破坏臭氧层物质),造成了严重环境污染。还有一些常见的污染物如金属屑、金属末、粉尘、纤维、油污等对整车性能和寿命会有直接影响。从行业特别是汽车后市场反馈来看,因为清洁度控制不到位将直接导致发动机磨损、制动系统阀体失效、转向系统老化、汽车表面锈蚀等现象。

再制造是指符合国家再制造标准,对因功能性损坏或技术性淘汰的不再使用的旧汽车零部件,进行专业化修复或升级改造。拆解的报废机动车“五大总成”(发动机、方向机、变速器、前后桥、车架)具备再制造条件的,让满足旧汽车零部件回收能力的再制造企业,通过拆解、清洗、制造、装配、产品质量检测与鉴定性能指标等一体化规范操作,用于再制造和后市场予以循环利用。其中对回收零部件和再制造零部件的表面清洗工作,是必不可少的核心工序,决定着再制造零件的品质寿命,决定着后市场的装配质量,决定着驾驶中的安全性。

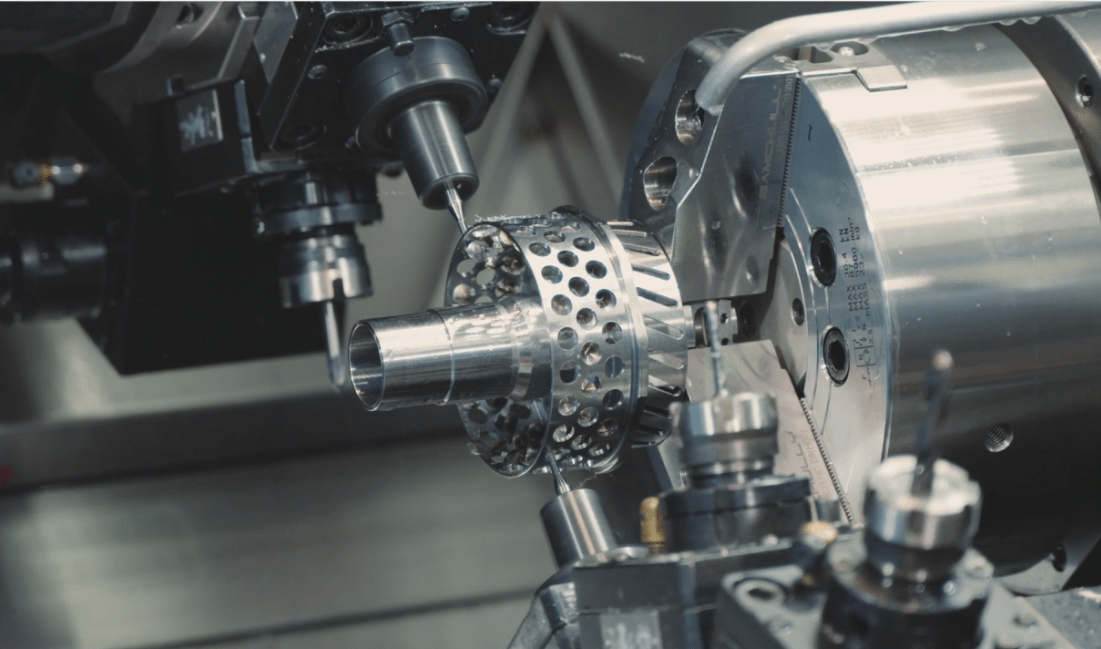

在零部件回收用于再制造过程中,清洗是指对拆解旧汽车大量的金属零部件表面进行油污和附着物的清洗;对再制造(修复改造)的零部件做表面光洁度处理,并对其耐蚀性、耐磨性进行装饰性处理,以提升光洁度、美观度和各项性能。表面清洗涉及“五大总成””大小零部件,尤其是精密零部件。既要对附着在全部可回收的旧零部件表面的废机油、润滑油和沉积粉尘做彻底清洗,又要对发动机、传动机、轮毂等核心机械部位的零件做精密清洗。在完全满足法规许可的规范化操作内,经过清洗后的再制造零部件质量特性和安全环保性能不低于原型新品,且比新品节省30%-40%的费用。。

专业清洗公司应严格按照政策规定,运用更加环保高效且节省成本的清洗工艺,保证回收再制造零部件的表面清洗具有高度的耐磨性、耐蚀性及抗疲劳强度。这对清洗设备、清洗技术和清洗液提出了更高要求。传统清洗方法主要以高温火碱水浸泡、高压喷淋、汽油手工刷洗为主,清洗成本高、耗时长,消耗大量的清洗液对环境造成二次污染,难以清洗拆解旧汽车零部件的内部污垢。

汽车零部件再制造产业在我国属于新兴产业,循环利用、节能减排是生产制造业必然的发展趋势。根据安信证券测算,未来三年“五大总成”再制造市场空间达1200亿元。在政策的科学指导下,让汽车报废回收市场告别不健康的蛮荒状态,保证了汽车零部件再制造产品质量。通过鼓励整车企业回收零部件用于再制造,将大力激活汽车后市场产业链,推动行业资源循环再利用,推动汽车产业链的绿色发展。对于汽车工业清洗企业而言,延长了清洗服务链条,创造了更大的业绩增长空间。